Depuis la crise COVID, les guerres de Vérité ne cessent d’éclater. Dans le domaine de la santé, difficile désormais pour les patients de distinguer le vrai du faux.

Épidémie de complotisme, pour les uns. Mise en évidence d’un système de corruption généralisée, pour les autres. Un grand nombre d’individus s’accorde pourtant sur un objectif commun : lutter contre la désinformation médicale.

On a donc assisté à l’avènement des « fact-checkers » sur les réseaux. Les médias ont développé leurs propres outils de vérifications de l’information. L’éducation nationale plaide pour une sensibilisation à l’esprit critique dès le plus jeune âge…

Scepticisme des complotistes

Certains se montrent néanmoins méfiants face à ce mouvement à l’apparence vertueuse. Ils doutent de la méthode. Ils mettent en cause la légitimité et la probité de ceux qui s’arrogent le droit de trancher entre ce qui est juste et ce qui ne l’est pas. Contestant la pertinence des stratégies autoritaires, ils accusent les nouveaux chantres de la Vérité d’avoir oublié les fondements même de la zététique: l’Art du doute. Les plus méfiants vont jusqu’à dénoncer la soumission à l’autorité des chasseurs de Fake News.

L’agacement des sachants

Les adeptes d’une science univoque déplorent, eux, l’indigence du raisonnement complotiste. Ils se montrent lassés de débattre avec des individus qui n’en auraient pas les moyens intellectuels. Espiègles, ils moquent d’ailleurs le manque d’érudition des leurs contradicteurs. Caricaturant leur (in)capacité à argumenter sans révéler leur analphabétisme: « Nous sachons ! » (LOL) Mobilisés contre le danger que représenterait l’obscurantisme, ils applaudissent des 2 mains les mesures de contrôle et de modération imposées par l’union européenne. Ils plaident pour une salvatrice réduction de l’espace de parole, que les réseaux sociaux offrent inconsidérément aux nuisibles incultes.

Remettre de l’ordre en urgence

C’est dans ce contexte tumultueux que les instances politiques ont donc pris la décision d’agir pour le bien d’une société vulnérable et en quête de rationalité.

« Dans chacune de ces controverses, que ce soit avec les gilets jaunes, l’hydroxychloroquine ou les vaccins, on voit réapparaitre cette cartographie qui a des relents de complotisme, c’est-à-dire une vision paranoïde du monde. »

Gérald Bronner, sociologue.

Après la commission Bronner installée par Emmanuel MACRON, c’est au tour du ministre de la santé Yannick Neuder de nommer 3 scientifiques pour lutter contre la « désinformation médicale ».

Côté médias, Michel Cymes et Olivier Véran annoncent le lancement d’une chaine d’information médicale, vouée à lutter contre la « désinformation ».

Mais que désignent-ils tous précisément sous le terme de désinformation médicale ?

Loin d’une simple question de sémantique, une clarification paraît indispensable.

Elle doit permettre de bien mesurer l’ampleur de la tâche. D’évaluer sa faisabilité, sa complexité. Mais aussi d’appréhender les enjeux sociétaux que sous-tendent les mesures proposées.

Désinformation… ou mésinformation ?

Selon Wikipédia, la désinformation est un ensemble de pratiques et techniques de communication, visant à influencer l’opinion publique, en diffusant volontairement des informations fausses, faussées ou biaisées.

Le terme est à distinguer de la mésinformation, qui consiste à diffuser une information fausse de manière involontaire.

Alors, volonté de nuire, ou opinion sincère mais divergente ?

Si on prend en considération cette définition, le critère d’intentionnalité apparaît comme un élément indispensable à rechercher:

- Celui qui délivre des fausses informations, le fait-il sciemment ?

- A-t-il intérêt à exprimer une contre-vérité ?

Une fois la distinction faite, d’autres questions émergent:

- Faut-il traiter celui qui a tort de bonne foi, comme un désinformateur machiavélique ? Doit-on le museler ?

- Ne risque-t-on pas de brider l’expression des opinions – parfois divergentes mais honnêtes – à trop incriminer les croyances erronées dans leur globalité ?

Combattre les sophismes délibérés d’où qu’ils viennent

La lutte contre la désinformation stricto sensu ne prête pas à débat: personne ne contestera la légitimité à se défendre contre une démarche trompeuse et mal intentionnée. Ce combat doit être mené quelle que soit la source du mensonge: politiques, médias, industriels, et même, scientifiques ou médecins…

Le plus délicat sujet de la « mésinformation »

L’attitude à adopter face à ce qu’on qualifie de mésinformation :

- Attester son inexactitude sans équivoque, constitue un préalable indispensable.

- Prendre en compte le statut de celui qui s’exprime peut être nécessaire pour estimer la pertinence du musellement (ou non) par des autorités ad hoc.

L’ennemi est bête. Il croit que c’est nous l’ennemi, alors que c’est lui !

(P. Desproges)

Mais en science, que va-t-on définir comme mésinformation sinon l’expression de tout avis contraire à sa propre référence ? Comment distinguer le bon du mauvais scientifique, quand tout 2 mènent des recherches dans le même domaine ? Sinon, quelle entité supérieure aurait légitimité à définir quelle contradiction est autorisée ou non ?

Le débat d’idées et la libre expression d’avis pluriels ne sont-ils pas partie intégrante de la construction du savoir scientifique ? Pour les spécialistes de l’épistémologie, la question ne se pose pas: ils constituent le fondement même de la distinction entre science et dogme.

Pas de science sans contradictions

Selon le principe de réfutabilité (Karl Popper), une donnée qui ne pourrait être contredite perdrait son caractère scientifique.

Un gouvernement qui prétend lutter contre la désinformation médicale devrait donc le faire :

- en favorisant l’accès à des informations plurielles, exhaustives, accessibles, loyales et actualisées,

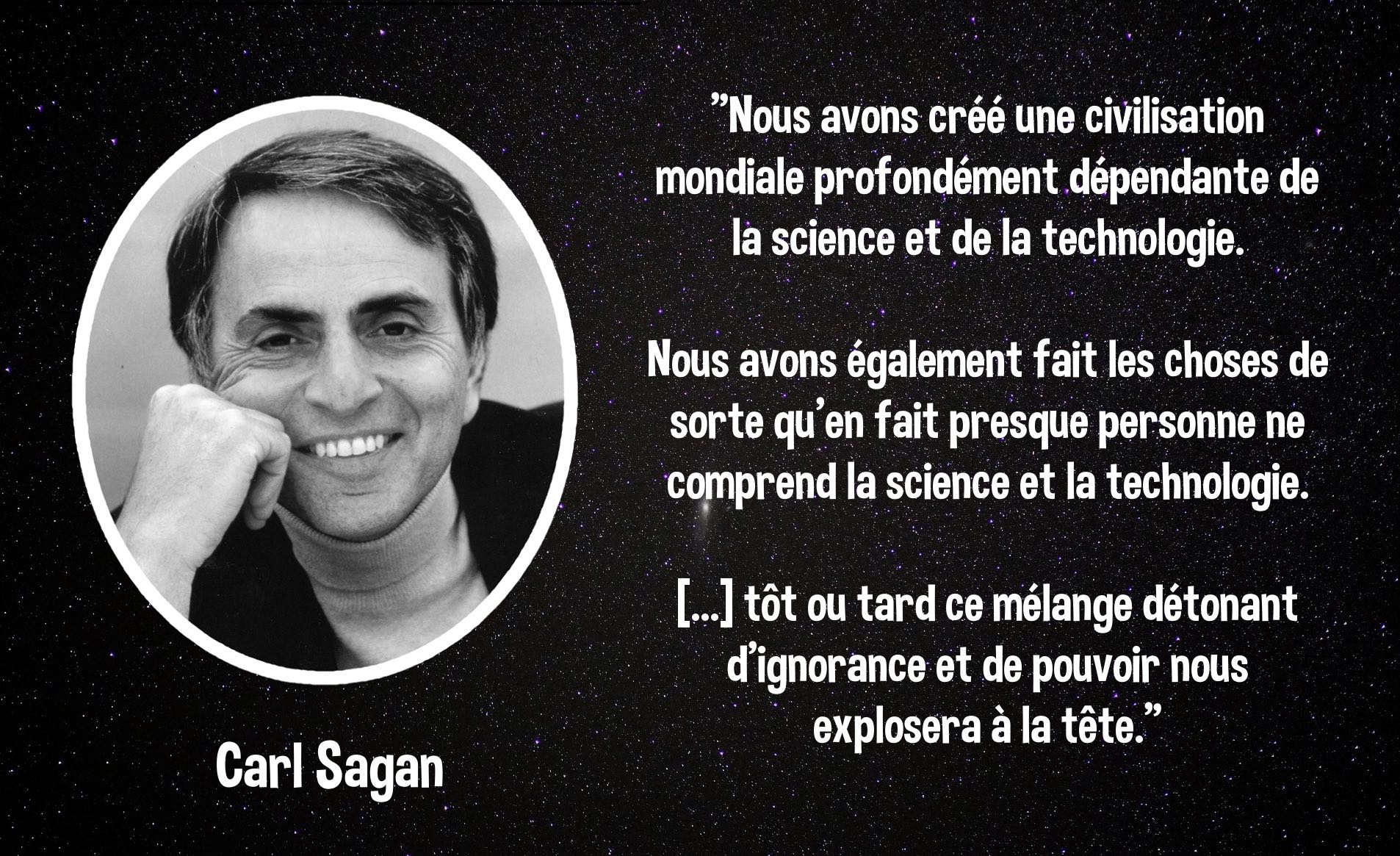

- en orientant le système éducatif vers le développement de l’esprit critique.

Les autres méthodes coercitives pourraient être perçues (par des esprits méfiants), comme une façon insidieuse de préparer le peuple à sa soumission vis-à-vis d’une pensée unique autorisée.

Comment devrait-on alors considérer les scientifiques au service du ministère de la vérité ? Mènent-ils un combat contre l’obscurantisme ? ou se rendent-ils coupables de traîtrise vis-à-vis de la démarche scientifique ?

Des illustrations par l’exemple…

Une information qui ne correspond pas aux données acquises par la science, nécessite donc de déterminer initialement s’il s’agit d’un cas de « désinformation » ou de « mésinformation ».

Encore va-t-il falloir parvenir à distinguer l’un de l’autre ! Affirmer les intentions déviantes (ou non) de celui qui s’exprime, n’est parfois pas une mince affaire…

Quelques situations précises vont permettre de le mesurer…