En France comme dans de nombreux autres pays, un confinement généralisé a été décidé. Les gouvernements l’ont considéré comme un moyen indispensable pour lutter contre l’expansion du nouveau coronavirus: le SARS-Cov2, originaire de Wuhan (Chine).

L’impact de cette mesure radicale sur le nombre total de personnes infectées sur la période paraît difficilement contestable. La question d’une influence déterminante sur la résolution actuelle de l’épidémie subsiste.

C’est pourtant sur cette hypothèse que se fondent les nouvelles mesures imposées. Le port du masque devient obligatoire dans les lieux publics clos. C’est également elle qui nourrit la crainte d’une seconde vague. En effet, si c’est le confinement qui a permis d’enrayer la pandémie en Mai dernier, le relâchement des mesures dites « barrières » exposerait au risque de nouvelle contagion massive (même causes, même effets).

Selon la même logique, ne pas recourir aux mesures de confinement aurait provoqué la poursuite de l’expansion épidémique. Pour certains, cette généralisation des cas de Covid-19 aurait d’ailleurs permis l’obtention d’une « immunité de groupe ». C’est cette stratégie que la Suède a privilégié, envers et contre tous.

L’exemple suédois est riche en enseignement, dès lors qu’on s’y attarde un peu. Pour beaucoup, le pari est manqué: la Suède n’est pas parvenue à obtenir la précieuse immunité de groupe. Comment a-t’elle pu échouer en misant sur une extension exponentielle du virus jusqu’à atteindre le taux de contamination cible de 60 % de la population ? L’absence de mesure de confinement strict n’a pas été suffisant pour que le plus grand nombre soit infecté.

Il y a plus étonnant encore. On pourrait supposer que l’épidémie continue de s’y propager. Or, les graphiques semblent montrer une décroissance. Elle rappelle fortement celle des autres pays européens, confinés, eux.

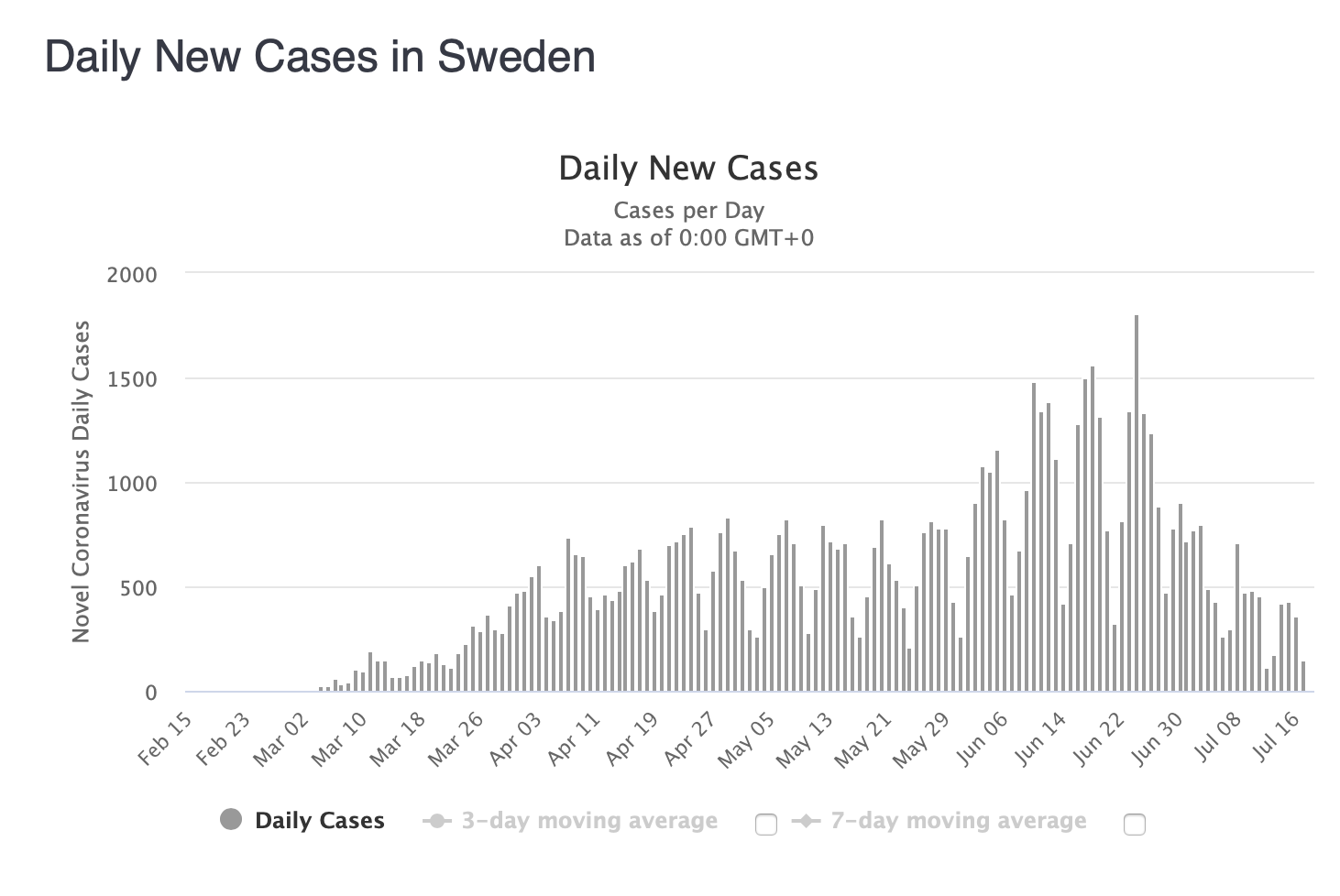

Le suivi des nouveaux cas est tributaire de l’évolution des campagnes de dépistages depuis la découverte de l’agent infectieux:

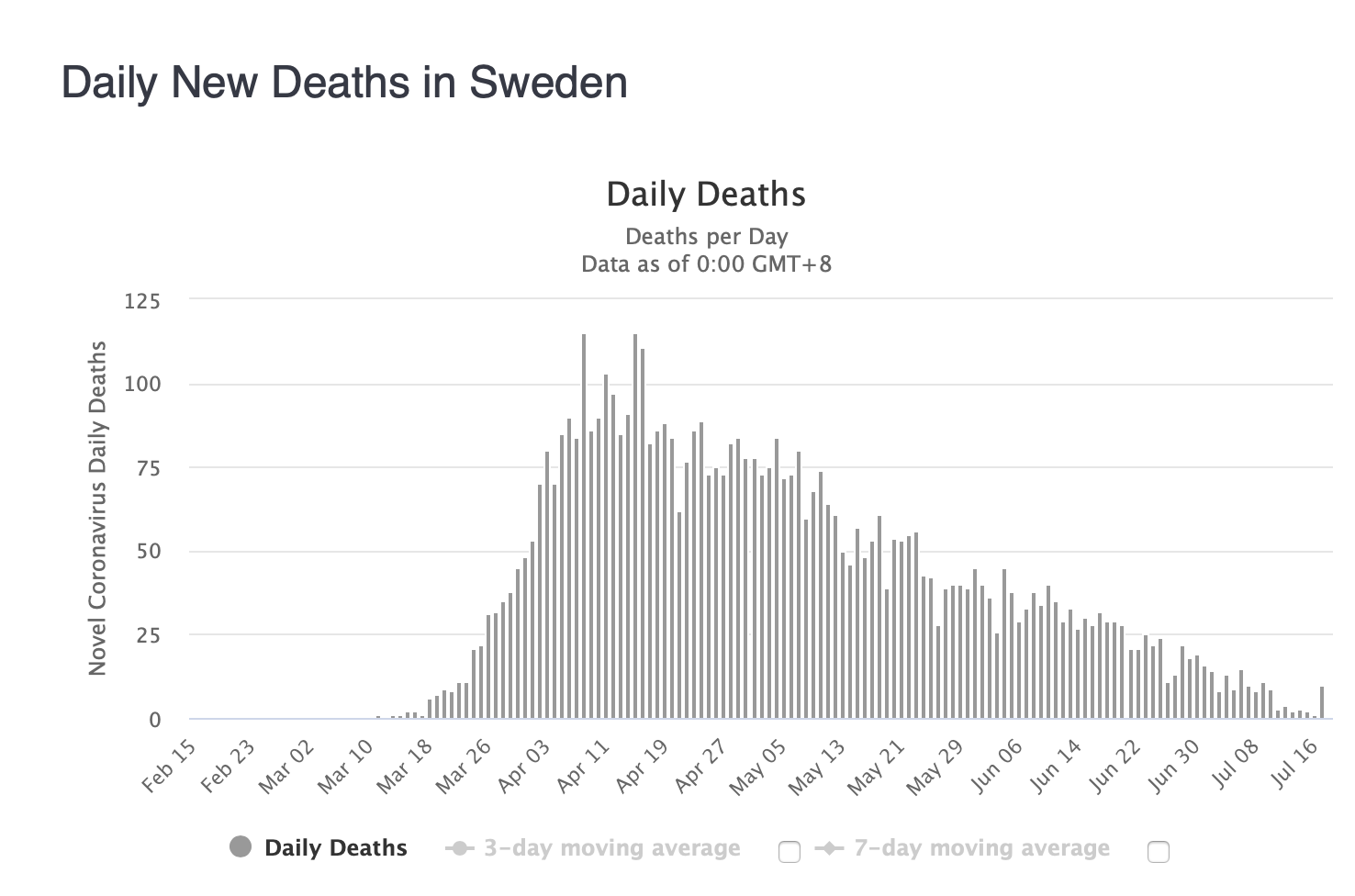

Le nombre de morts par Covid-19 est, lui, difficilement contestable:

En Suède, le nombre de cas avérés de Covid-19 décroit incontestablement depuis la fin du mois de Juin. Le nombre de décès déplorés a connu, lui, son pic à la mi-Avril.

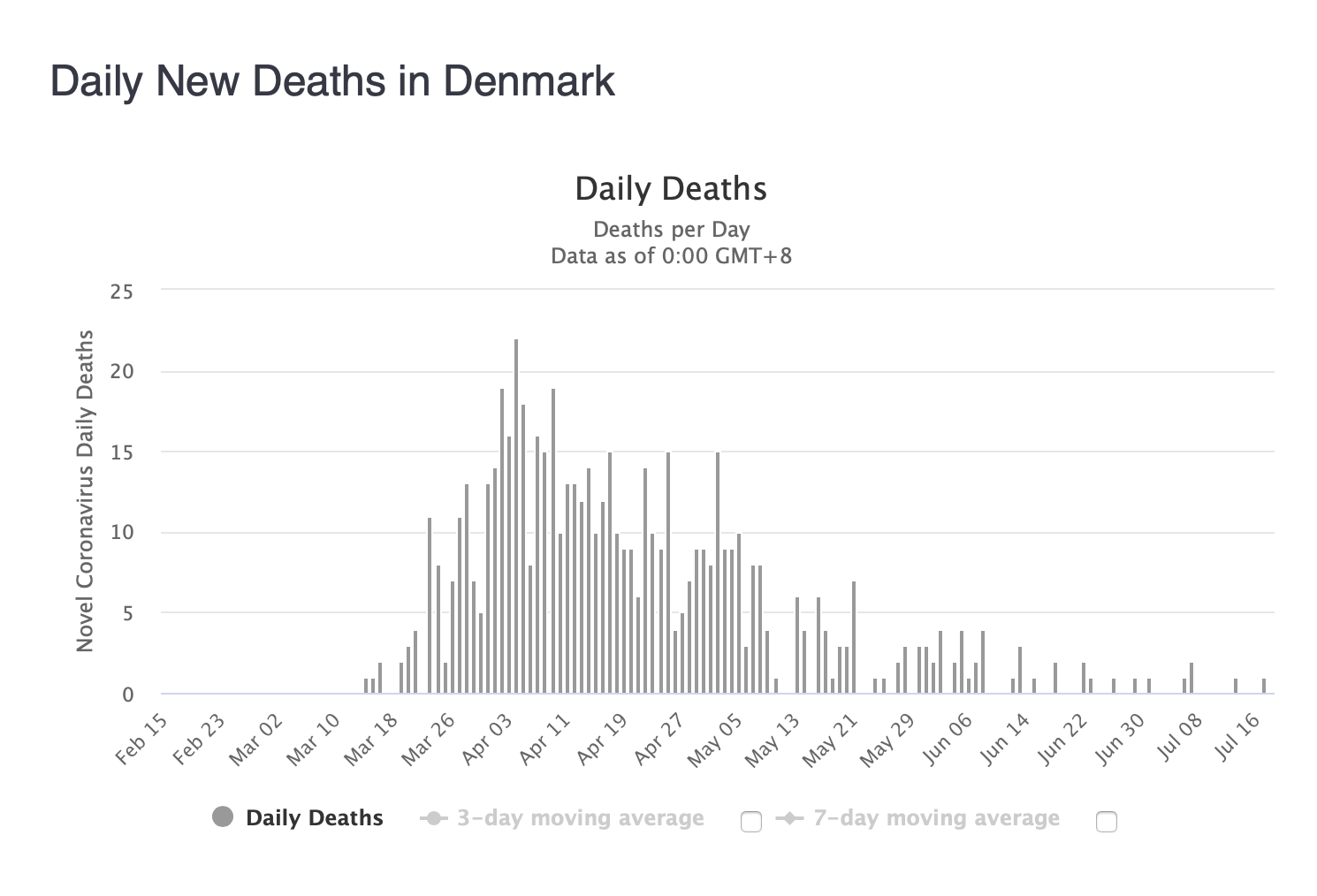

Un voisin scandinave

Le nombre total de personnes décédées par Covid-19 en Suède n’est aucunement comparable avec celui de ses pays voisins. En revanche, en observant les courbes respectives du Danemark et de la Suède, une relative concordance apparait. Pour les 2 pays, le mois d’Avril a été marqué par une inversion de la courbe de mortalité.

La Suède, pas vraiment entrain de mourir

En France, le confinement a indiscutablement réduit le nombre d’infectés. L’objectif était d’aplanir la courbe et de limiter les admissions dans les services hospitaliers de réanimation du Nord Est de la France, menacés de saturation… Cette mesure radicale a-t’elle été pour autant à l’origine de l’actuelle résolution de l’épidémie (pente descendante de la classique « courbe en cloche »).

Si c’est le cas, l’absence de confinement devrait aller de paire avec la persistance d’une dynamique de contamination.

Or, les données épidémiologiques de la Suède ne vont pas en ce sens.

Les médias sont pourtant formels:

Contrairement à la plupart des pays européens, la Suède n’a jamais confiné sa population, préférant garder les écoles pour les moins de 16 ans ouvertes, ainsi que les cafés, bars et autres restaurants. Le masque, quasi invisible depuis des mois dans les rues de Stockholm, n’a été obligatoire pratiquement dans aucun lieu public. (données AFP par Le Point, le 17/07/2020)

L’amélioration de la situation sanitaire dans de nombreux pays est considérée comme une preuve indéniable que les mesures de confinement sont efficaces et indispensables, aussi coûteuses aient-elles pu paraître.

La Suède a des arguments pour faire valoir qu’elle ne subit pas une envolée de l’épidémie. Primo, les décès et les hospitalisations baissent, et secundo, la proportion des cas positifs parmi les personnes testées recule également – de 12% en Juin à 6% à la mi-Juillet. (Le Point, 17/07/2020)

Ainsi, l’inflexion de la courbe en Suède pose question: n’est-on pas face à la preuve d’une saisonnalité virale du SARS-Cov2 ? Celle-là même que plusieurs infectiologues invoquaient comme probable.

Un caractère saisonnier pas si rare…

De nombreux virus se caractérisent par le caractère saisonnier de leurs récurrences annuelles. Les mécanismes écologiques à l’origine de ces cycles (apparition-pic épidémique-décroissance) ne sont pas encore clairement élucidés, de l’aveu même des chercheurs. Les observations de santé publique sont cependant formelles: les infections saisonnières sont fréquentes. Parmi elles, le cas de la grippe est particulièrement étayé.

Les épidémies de grippe surviennent :

- de Novembre à Mars dans l’hémisphère Nord.

- d’Avril à Septembre dans les parties tempérées de l’hémisphère Sud.

- n’importe quand en zone tropicale.

Le Pr Raoult mentionne cette éventualité depuis le début de la pandémie. Il prit, plusieurs fois en exemple, les cas de grippe importés par les pèlerins de La Mecque, chaque Eté. Pris en charge à l’IHU de Marseille, aucune suite épidémique n’a jamais été déplorée au delà de ces clusters isolés estivaux.

Quand on observe la cinétique actuelle de la pandémie dans le monde selon les longitudes terrestres, il ne parait pas impossible que notre actuel coronavirus obéisse à la mème règle: la saisonnalité.

Mais alors, si une saisonnalité se confirmait pour le SARS-Cov2, le relâchement des mesures de prévention (face à un risque d’infection obsolète) ne serait plus condamnable, irresponsable, ni même dangereux ! Il serait juste totalement légitime et adapté à la situation, compte tenu de la disparition estivale du risque de transmission.

Mieux vaut pêcher par excès que par défaut, diront certains. D’autres, argueront que maintenir la crainte d’une menace virale supposée (en attendant patiemment l’éventuelle récurrence saisonnière de l’hiver prochain) permet de conserver l’intérêt de la population pour le futur vaccin, tant attendu. Entre ces deux postures antagonistes, ceux qui s’interrogent simplement se trouvent dans une inconfortable incertitude…

En synthèse,

Si le virus circule toujours, comme se plaisent à le rappeler quotidiennement nos médias (faute de chiffres attractifs de nouveaux décès), il serait dérisoire de se plaindre du port d’un simple masque en papier pour préserver la vie de personnes vulnérables.

Mais si les nouvelles règles de port du masque obligatoire devaient se confirmer comme non justifiées selon les données épidémiologiques à venir, les conséquences pourraient être moins anodines qu’il n’y paraît. Les citoyens risqueraient d’en être informés, tôt ou tard, par quelques scientifiques – inconscients, mais libres de parole. Cela aurait une mauvaise influence sur la docilité des foules, lorsqu’il sera question de (re)faire appel à la discipline de chacun, à l’aube d’une éventuelle récurrence hivernale.

Le port du masque au mois d’Aout n’aura alors pas été qu’absurde ou ridicule. Il aura fortement continuer à discréditer les préconisations des autorités de Santé. Si on impose une mesure coercitive à la population alors qu’elle n’est pas fondée, on hypothèque grandement les chances d’obtenir son adhésion future aux règles sanitaires. Tant bien même qu’une prochaine situation infectieuse aiguë les justifierait.

On ne sait quoi souhaiter. On ne sait qui suivre: ceux qui reprennent leur vie normale après plusieurs mois de confinement, ou nos élites qui semblent faire peu de cas du risque qu’ils prennent à trop crier au loup ?

Sources: Worldometers.info